5個月6萬,2年37萬,這些錢去哪了?

發布時間:

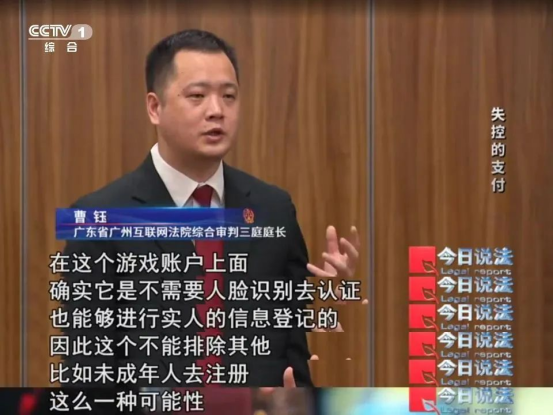

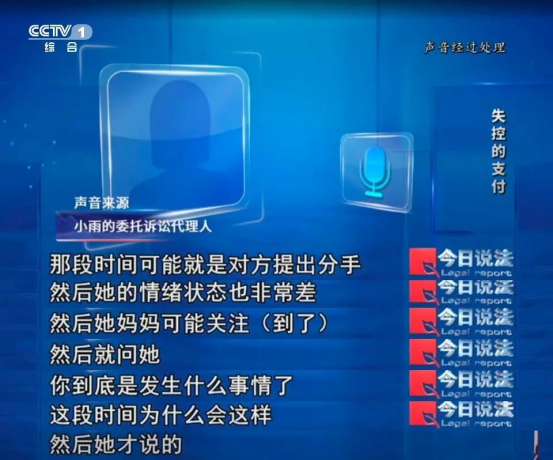

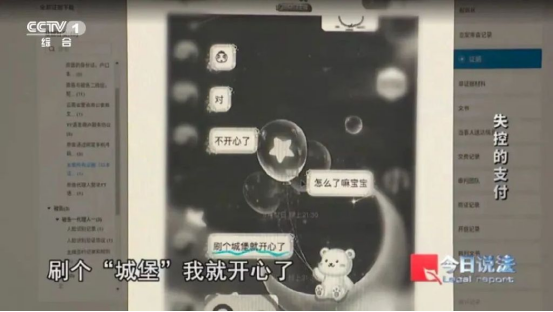

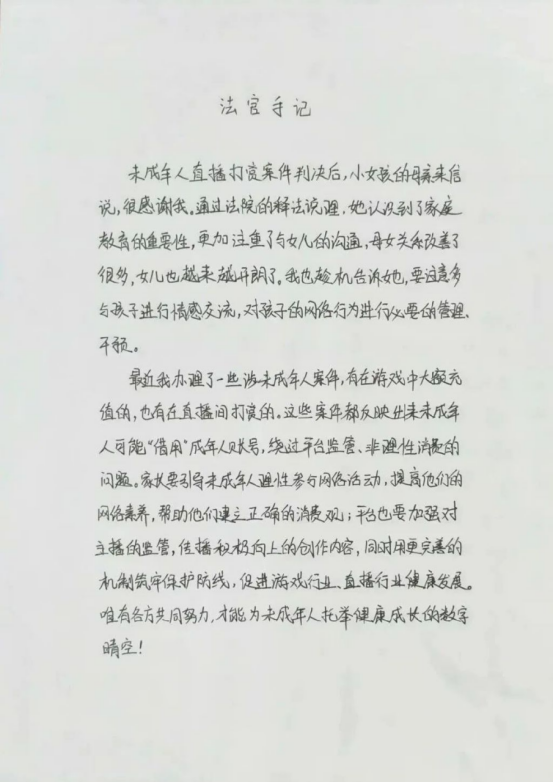

14歲未成年人偷偷用錢 2年內游戲充值37萬 16歲中學生誤信真愛 5個月內直播間豪擲6萬 父母得知后,紛紛起訴至法院 這錢還能拿回來嗎? 近日,央視《今日說法》 暑期特別策劃“‘e’起護苗”關注了 廣州互聯網法院審理的這兩起案件 ?對方就說他這段時間壓力比較大,送個禮物給我,很直白地提要求,然后讓這個小姑娘給他刷禮物。 游戲充值“無底洞” ? 2020年,14歲的小李迷上了一款網絡游戲,為了提升戰斗力,他開始在游戲里充值買裝備。小李的父母平時陪伴孩子的時間很少,小李趁母親不注意,把她微信賬戶里的錢轉到自己的微信賬戶里,再刪除轉賬記錄。就這樣,偷偷轉錢的行為持續了近兩年,幾乎每天都要充值一次,總金額達37萬余元。 ? ?由于父母做生意每天資金進出較多,小李的轉款一直沒被發現。直到家里的生意停了,父母這才發現了異樣。在向游戲平臺申請退還充值款無果后,父母將游戲公司告上了法庭。 游戲公司辯稱,小李的賬號是用其母親的身份信息注冊的,不符合未成年人退款原則。 ? ?小李說,他是為了逃避游戲平臺的管理,才用母親的身份信息注冊了賬號,注冊時只需提供母親的姓名和身份證號碼即可。 ? ?被告還提出,游戲充值款項都來自小李父親的實名認證微信,這說明充值者不排除小李的父親。對此,原告方解釋說,充值微信賬號的實際使用人其實是小李,并出示了收支明細,顯示消費大部分用于游戲充值,還有一些二次元漫畫之類的消費。 法官認定,涉案游戲賬號由小李使用,相關充值行為也是小李實施的。依據法律規定,由于小李系未成年人,且其與游戲公司的交易未獲父母追認,故該交易行為無效。由于充值款項已在游戲中消耗完畢,無法返還相應服務,因此小李應該向被告公司進行折價補償。 ? ?考慮到小李的父母未充分盡到監護義務,而公司也未能采取充分措施預防未成年人使用成年人身份進行充值消費,法院最終判決游戲公司向小李返還12萬余元。 直播間的“真愛”陷阱 暑假里,因為父母忙于工作,16歲的小雨日子過得很單調。偶然間,她進入了一個語音直播間,被主播阿丁的風趣幽默吸引。阿丁以戀愛名義噓寒問暖,小雨的情感依賴日漸加深。為了能在直播間榜單排名靠前,她不斷給阿丁打賞。 很快,零花錢用盡,小雨便把自己的微信實名認證為母親的身份信息,并綁定母親的銀行卡。短短5個月,卡里的6萬余元被全部打賞給阿丁。沒想到錢花完后,對方便提出分手,小雨的情緒狀態一度很差。 ? ?小雨母親發現后,將阿丁與直播平臺所屬公司訴至法院,要求退還打賞款。法官認為,16歲的小雨屬于限制民事行為能力人,她的大額充值行為與年齡不符,且未得到母親追認,該民事行為應該被認定為無效。 法官還調查發現,阿丁在和小雨的交往過程中經常向小雨索要禮物,存在誘導打賞的情況。同時直播平臺對主播也缺乏必要的監管。 ? ?最終,綜合考慮各方過錯程度,法院判決涉案公司和主播共同向小雨返還打賞款的90%,也就是5萬多元。 ? ?未成年人可能通過“借用”成年人賬號,繞過平臺監管,進行非理性消費。法官提醒,家長應引導未成年人理性參與網絡活動,平臺也需加強監管。唯有各方共同發力,才能為未成年人撐起一片健康成長的數字晴空。 ? 普法時間 ? 問:現在未成年人觸網年齡越來越低,有的在網上也有一些消費行為,那么這種消費行為在現行法律法規下是否成立?該怎么認定呢? 中國政法大學網絡法學研究所所長李懷勝:未成年人可以實施與其年齡相匹配的交易,這個在法律上是合法的。比如說作為一個小學生去支付一頓早餐,這是沒問題的。第二是未成年人可以實施純受益性的民事法律行為,比如說未成年人接受他人的贈與。但是對于未成年人實施的大額交易行為,就要受到法定監護人的代理,或者法定監護人的追認和認可,才能發生實際的法律效力。

上一篇:

下一篇: